Ne manquez pas la pin-up du mois à la page 16.

Scooby-Doo ! Classic Creep Capers

Ma vie n'est qu'une cascade de regrets : être né après la mort de Giscard, ne pas avoir assisté au baptême de mon troisième fils illégitime, avoir résisté à l'envie de casser la gueule à ce connard de Sylvain Dufourg en classe de cinquième, le traiteur vietnamien à qui j'ai fait confiance hier soir et, consécutivement, avoir oublié de racheter du papier toilette.

Mais si un seul de ces regrets devait me porter l'estocade finale lorsque mon cancer du pancréas aura pris l'ascendant sur mes dernières forces, c'est bien celui-ci : ne pas avoir compris l'intégralité des paroles du générique de l'émission Hanna Barbera Dingue-Dong. On est bien peu de choses.

En toute franchise : qui, je demande solanelleme... sonalem... solann... eh merde, je demande qui a entravé l'intégralité des paroles de cette émission qui a fait la gloire des samedis matins de l'ORT... d'Antenne 2 ? Personne. D'humain ou d'asiatique, s'entend. Je me sens parfois si seul devant ces grands gouffres de l'inconnu. Et trop sobre aussi.

Mais laissons nos amertumes infantiles de coté et concentrons nous sur cette petite cartouche translucide qui pour le moment nous fait excessivement peu saliver. On a quoi entre les mains ? Un jeu à licence, adapté d'un dessin animé devenu une pâle copie de l'original, sur une console en fin de vie. Un frisson d'effroi commence à nous parcourir l'échine. On voit déjà le tabelau tiens : un machin sans âme bricolé par des sous-traitants très modérément motivés pour pondre de la qualité et puis bon, c'est pour des gamins, alors vous pensez bien. La partie est mal engagée.

Il n'en est en fait rien. Souffrez quelques paragraphes d'argumentaire et vous saurez pourquoi.

L'histoire, on la connaît sans l'avoir lue. C'est un épisode de Scooby-Doo. Le reste n'est que fioriture, décoration, maquillage, un tour de passe-passe frôlant le malhonnête. Un lieu isolé, un vol mystérieux, un monstre en mousse. Emballez, c'est pesé. L'écriture d'un épisode se résume à une partie de bandit manchot où les paramètres scénaristiques sont des éléments parfaitement interchangeables :

- « nos héros débarquent dans un ancien village minier où un étrange fantôme de chercheur d'or a dérobé les plans d'une mine d'uranium »

- « nos protagonistes tombent en panne d'essence près d'un vieux manoir où sévit une gargouille humanoïde, coïncidant avec la disparition du diadème de la baronne »

- « nos amis inspectent un parc d'attraction apparemment abandonné et tombent nez à nez avec un cyborg fluorescent qui s'est emparé des plans du futur barrage hydraulique ».

- « nos compagnons visitent un camp de la mort en ruine et son confrontés au fantôme d'un juif qui veut récupérer sa gourmette possédée par un industriel allemand installé dans la région »

Et cetera. L'équation offre des résultats infinis. Un schéma usé jusqu'à la corde qui se résume par l'éternel triptyque : énigme/poursuite/les masques tombent (pour révéler le directeur de la banque, le jardinier ou M. Johnson/Thomson/Ferguson). Paresseux et à la limite de la flibusterie mais nous en redemandions à chaque fois car l'ensemble était rudement sympathique et que généralement nous n'avions rien d'autre à foutre un samedi matin. Et il y avait Luq Hamet qui faisait des voix rigolotes.

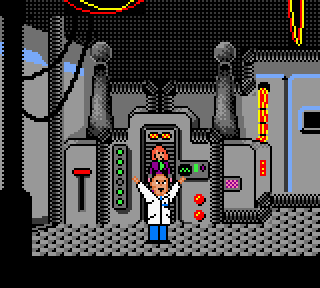

On ne change pas une recette qui gagne (du pognon) et le jeu subit le même traitement. Paresse ultime : il suit même la trame d'un épisode de la première saison, celui intitulé « Docteur Jekyll et Mister Hyde ». Une baraque isolée, une bête et plutôt providentielle panne d'essence, un mystérieux vol, un laboratoire suspect, un streum fluo. 10$ contre mon testicule droit que le jardinier est dans le coup.

S'ajoute à ça un postulat qui avait de quoi faire perler quelques gouttes de sueur froide dans le bas des reins. Lisez donc : un jeu d'aventure lorgnant sur les plus grandes gloires de LucasArts ou Sierra, sur Game Boy. Pas de souris, une croix, quatre boutons dans le meilleur des cas, un écran aussi grand que les scrupules d'un député varois. Oh bonne mère, on a pas le cul sorti de l'ornière.

A partir de là, on va vous mettre entre les pattes nos cinq connards dont le degré d'utilité semble initialement suivre la cosmologie du dessin animé matriciel. En gros, seule la moche, Selma, semble savoir quoi faire et où aller. Fred reste le bellâtre donnant des instructions dans le vague. Daphné se poudre le nez en patientant de se faire enlever. Scooby-doo et Samy se liquéfient dans leur chiasse au moindre grincement de porte ou pet de souris. Tout semble en règle. Sauf que.

Enfin quoi, nous sommes dans un jeu et il va falloir donner un peu plus d’interactivité à tout cela, sinon ça va commencer à se voir. Du coup, le jeu alternes les petites séquences entre les personnages où chacun va devoir faire avancer le bazar. C'est à ce moment que les choses s'articulent pour rendre l'objet intéressant.

En dépit de l'équipement de base du support frôlant l'anémie pour ce genre de jeu (un point 'n click sur console portable 8-bits, ce n'est plus un défi créatif, c'est carrément une performance athlétique), les développeurs parviennent à nous faire ressentir les mêmes frissons jusqu'alors réservés aux pâles et neurasthéniques joueurs PC. Toutes proportions gardées, certes, mais des proportions respectables néanmoins, comme me le disait encore hier ma voisine.

On retrouve donc ce qui a fait la gloire des Day of the Tentacle, Simon the Sorcerer, Leisure Suit Larry et autres « prendre truc/pousser machin/utiliser truc avec bidule» (écrit comme ça, je pourrais tout aussi bien résumer une partouze maintenant que je me relis). Adapté aux capacités modestes de la Game Boy Color mais on retrouve l'essentiel : interagir avec le décor, discuter avec des personnages, prendre des objets et s'en servir pour faire avancer le schmilblick. Les commandes assez frustres de la console ne paralysent pas la fluidité du jeu et on avance sans trop gémir de ne pas avoir de souris.

On va donc passer régulièrement d'un gugusse à l'autre, au grès du tricotage de l'histoire. De tant à autre un des gugusses susnommés sera fait prisonnier ou sera bêtement bloqué, à la charge d'un de ses coreligionnaires de le sortir du pétrin. Le tout bien évidemment saupoudré de découverte d'indices qui nous conduiront au cathartique arrachage de masque de circonstance.

Si les énigmes ne vous pousseront pas jusqu'à mordre les murs, avancer dans le jeu exigera tout de même de cogiter un peu plus qu'un militaire de carrière. Certains passages semblent évidents, d'autres sont en revanche plus sophistiqués (on penserait qu'il suffirait de remplacer un pied de tabouret par une saucisse, eh bien non). Oh bien sûr, une fois le jeu mis à genoux, le terminer une seconde fois se fait au galop mais le premier passage vous consommera quelques heures de constipation ou de réunions de bureau inconsistantes.

L'ambiance du jeu est assez primesautière et non dénuée d'humour. Tout ce qui manquait, du reste, à l'abominable version animée des années 2000. Les traits d'esprit et les dialogues absurdes fusent dans la droite lignée des glorieux aïeux sur micro (j'aime utiliser ce terme en lieu et place de PC, j'ai l'impression d'écrire pour TILT). Sans allez jusqu'à saloper ses sous-vêtements, on sourit régulièrement lors de situations joyeusement crétines et de répliques bien troussées.

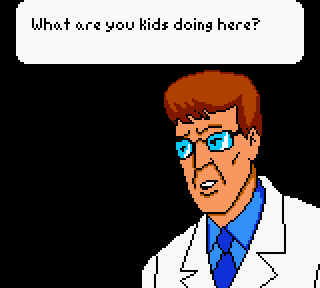

Au rayon du visuel, la marchandise est bonne. Délectable même. Les tableaux sont à la fois denses et parfaitement lisibles. Les graphistes ont réussi à concentrer dans une famélique poignée de bits un ersatz parfaitement défendable des cadors du genre. Décors, cinématiques, sprites, tout vous pelote la rétine, a fortiori si vous jouez sur support augmenté, comme une Game Boy Advance. Si vous jouez sur support classique, vous en profiterez aussi mais en vous contorsionnant de façon grotesque pour dénicher l'angle lumineux adéquat, comme une grosse chenille dans une poêle à frire ou un danseur de disco épileptique.

Ce titre est donc une belle, une douce, une agréable surprise. Trouvez et cueillez le, cueillez le comme l'on cueille une orchidée rare et fragile, les premières lueurs d'un matin de printemps, le sourire fugace d'un enfant pauvre. Et savourez le.

Le jeu. Pas l'enfant.

N'empêche, nuançons cette conclusion par un léger bémol : à trente ans passés et malgré des dizaines de visionnages scrupuleux, je n'entrave toujours rien à ces putains de paroles d'Hanna Barbera Dingue Dong. Miséricorde.

Mais si un seul de ces regrets devait me porter l'estocade finale lorsque mon cancer du pancréas aura pris l'ascendant sur mes dernières forces, c'est bien celui-ci : ne pas avoir compris l'intégralité des paroles du générique de l'émission Hanna Barbera Dingue-Dong. On est bien peu de choses.

En toute franchise : qui, je demande solanelleme... sonalem... solann... eh merde, je demande qui a entravé l'intégralité des paroles de cette émission qui a fait la gloire des samedis matins de l'ORT... d'Antenne 2 ? Personne. D'humain ou d'asiatique, s'entend. Je me sens parfois si seul devant ces grands gouffres de l'inconnu. Et trop sobre aussi.

Mais laissons nos amertumes infantiles de coté et concentrons nous sur cette petite cartouche translucide qui pour le moment nous fait excessivement peu saliver. On a quoi entre les mains ? Un jeu à licence, adapté d'un dessin animé devenu une pâle copie de l'original, sur une console en fin de vie. Un frisson d'effroi commence à nous parcourir l'échine. On voit déjà le tabelau tiens : un machin sans âme bricolé par des sous-traitants très modérément motivés pour pondre de la qualité et puis bon, c'est pour des gamins, alors vous pensez bien. La partie est mal engagée.

Il n'en est en fait rien. Souffrez quelques paragraphes d'argumentaire et vous saurez pourquoi.

L'histoire, on la connaît sans l'avoir lue. C'est un épisode de Scooby-Doo. Le reste n'est que fioriture, décoration, maquillage, un tour de passe-passe frôlant le malhonnête. Un lieu isolé, un vol mystérieux, un monstre en mousse. Emballez, c'est pesé. L'écriture d'un épisode se résume à une partie de bandit manchot où les paramètres scénaristiques sont des éléments parfaitement interchangeables :

- « nos héros débarquent dans un ancien village minier où un étrange fantôme de chercheur d'or a dérobé les plans d'une mine d'uranium »

- « nos protagonistes tombent en panne d'essence près d'un vieux manoir où sévit une gargouille humanoïde, coïncidant avec la disparition du diadème de la baronne »

- « nos amis inspectent un parc d'attraction apparemment abandonné et tombent nez à nez avec un cyborg fluorescent qui s'est emparé des plans du futur barrage hydraulique ».

- « nos compagnons visitent un camp de la mort en ruine et son confrontés au fantôme d'un juif qui veut récupérer sa gourmette possédée par un industriel allemand installé dans la région »

Et cetera. L'équation offre des résultats infinis. Un schéma usé jusqu'à la corde qui se résume par l'éternel triptyque : énigme/poursuite/les masques tombent (pour révéler le directeur de la banque, le jardinier ou M. Johnson/Thomson/Ferguson). Paresseux et à la limite de la flibusterie mais nous en redemandions à chaque fois car l'ensemble était rudement sympathique et que généralement nous n'avions rien d'autre à foutre un samedi matin. Et il y avait Luq Hamet qui faisait des voix rigolotes.

On ne change pas une recette qui gagne (du pognon) et le jeu subit le même traitement. Paresse ultime : il suit même la trame d'un épisode de la première saison, celui intitulé « Docteur Jekyll et Mister Hyde ». Une baraque isolée, une bête et plutôt providentielle panne d'essence, un mystérieux vol, un laboratoire suspect, un streum fluo. 10$ contre mon testicule droit que le jardinier est dans le coup.

S'ajoute à ça un postulat qui avait de quoi faire perler quelques gouttes de sueur froide dans le bas des reins. Lisez donc : un jeu d'aventure lorgnant sur les plus grandes gloires de LucasArts ou Sierra, sur Game Boy. Pas de souris, une croix, quatre boutons dans le meilleur des cas, un écran aussi grand que les scrupules d'un député varois. Oh bonne mère, on a pas le cul sorti de l'ornière.

A partir de là, on va vous mettre entre les pattes nos cinq connards dont le degré d'utilité semble initialement suivre la cosmologie du dessin animé matriciel. En gros, seule la moche, Selma, semble savoir quoi faire et où aller. Fred reste le bellâtre donnant des instructions dans le vague. Daphné se poudre le nez en patientant de se faire enlever. Scooby-doo et Samy se liquéfient dans leur chiasse au moindre grincement de porte ou pet de souris. Tout semble en règle. Sauf que.

Enfin quoi, nous sommes dans un jeu et il va falloir donner un peu plus d’interactivité à tout cela, sinon ça va commencer à se voir. Du coup, le jeu alternes les petites séquences entre les personnages où chacun va devoir faire avancer le bazar. C'est à ce moment que les choses s'articulent pour rendre l'objet intéressant.

En dépit de l'équipement de base du support frôlant l'anémie pour ce genre de jeu (un point 'n click sur console portable 8-bits, ce n'est plus un défi créatif, c'est carrément une performance athlétique), les développeurs parviennent à nous faire ressentir les mêmes frissons jusqu'alors réservés aux pâles et neurasthéniques joueurs PC. Toutes proportions gardées, certes, mais des proportions respectables néanmoins, comme me le disait encore hier ma voisine.

On retrouve donc ce qui a fait la gloire des Day of the Tentacle, Simon the Sorcerer, Leisure Suit Larry et autres « prendre truc/pousser machin/utiliser truc avec bidule» (écrit comme ça, je pourrais tout aussi bien résumer une partouze maintenant que je me relis). Adapté aux capacités modestes de la Game Boy Color mais on retrouve l'essentiel : interagir avec le décor, discuter avec des personnages, prendre des objets et s'en servir pour faire avancer le schmilblick. Les commandes assez frustres de la console ne paralysent pas la fluidité du jeu et on avance sans trop gémir de ne pas avoir de souris.

On va donc passer régulièrement d'un gugusse à l'autre, au grès du tricotage de l'histoire. De tant à autre un des gugusses susnommés sera fait prisonnier ou sera bêtement bloqué, à la charge d'un de ses coreligionnaires de le sortir du pétrin. Le tout bien évidemment saupoudré de découverte d'indices qui nous conduiront au cathartique arrachage de masque de circonstance.

Si les énigmes ne vous pousseront pas jusqu'à mordre les murs, avancer dans le jeu exigera tout de même de cogiter un peu plus qu'un militaire de carrière. Certains passages semblent évidents, d'autres sont en revanche plus sophistiqués (on penserait qu'il suffirait de remplacer un pied de tabouret par une saucisse, eh bien non). Oh bien sûr, une fois le jeu mis à genoux, le terminer une seconde fois se fait au galop mais le premier passage vous consommera quelques heures de constipation ou de réunions de bureau inconsistantes.

L'ambiance du jeu est assez primesautière et non dénuée d'humour. Tout ce qui manquait, du reste, à l'abominable version animée des années 2000. Les traits d'esprit et les dialogues absurdes fusent dans la droite lignée des glorieux aïeux sur micro (j'aime utiliser ce terme en lieu et place de PC, j'ai l'impression d'écrire pour TILT). Sans allez jusqu'à saloper ses sous-vêtements, on sourit régulièrement lors de situations joyeusement crétines et de répliques bien troussées.

Au rayon du visuel, la marchandise est bonne. Délectable même. Les tableaux sont à la fois denses et parfaitement lisibles. Les graphistes ont réussi à concentrer dans une famélique poignée de bits un ersatz parfaitement défendable des cadors du genre. Décors, cinématiques, sprites, tout vous pelote la rétine, a fortiori si vous jouez sur support augmenté, comme une Game Boy Advance. Si vous jouez sur support classique, vous en profiterez aussi mais en vous contorsionnant de façon grotesque pour dénicher l'angle lumineux adéquat, comme une grosse chenille dans une poêle à frire ou un danseur de disco épileptique.

Ce titre est donc une belle, une douce, une agréable surprise. Trouvez et cueillez le, cueillez le comme l'on cueille une orchidée rare et fragile, les premières lueurs d'un matin de printemps, le sourire fugace d'un enfant pauvre. Et savourez le.

Le jeu. Pas l'enfant.

N'empêche, nuançons cette conclusion par un léger bémol : à trente ans passés et malgré des dizaines de visionnages scrupuleux, je n'entrave toujours rien à ces putains de paroles d'Hanna Barbera Dingue Dong. Miséricorde.

Le point de vue de César Ramos :

Souvent expédiée sans ménagement dans le bac des invendables Game Boy : PROFIT.

Souvent expédiée sans ménagement dans le bac des invendables Game Boy : PROFIT.