Ici on est plus Lock-On que Joy-Con.

Paperboy

Sil y a bien une chose qui a manqué dans mon existence par ailleurs bien remplie, cest dêtre américain. Quand, par certains dimanches pluvieux de novembre, je repense à mes nombreuses aventures, je réalise que je ne serais jamais capitaine de léquipe de football et que je nemmenerais jamais une cheerleader au bal de promotion, la tristesse menvahit, et je me surprend à lever un poing rageur vers le ciel chargé et à crier « Eli, Eli, lamma sabachtani ? ». A moins que ce ne soit « Enculé ! », je ne sais plus trop.

Bref. Si jai écrit cette intro dun coefficient vaseux de 8.5 sur léchelle de Dechavanne, cest pour souligner que le mythe américain vit en chacun de nous, et quon a tous rêvé den être, inutile de se cacher, oui même toi là-bas avec les cheveux sales qui achète du Breizh Cola. Or, le livreur de journaux à vélo, ou paperboy dans la langue de dErnest Hemingway et de Paris Hilton, tient une place non négligeable dans cette Amérique fantasmée que nous nous sommes tous construits à base de séries télé et de films à gros budgets. En effet, quelle comédie familiale ricaine ne compte pas parmi ces premières scènes un de ses morveux insupportables faisant sa tournée sur son vélo dans une banlieue trop tranquille par un samedi matin ensoleillé ? Cela permet dailleurs de situer tout de suite le film : si le journal tombe sous larrosage automatique et que cest le père qui est obligé daller le chercher et par là même de se ridiculiser (ce qui permet du même coup de situer psychologiquement le personnage classique du père à la ramasse mais néanmoins sympathique, du genre de celui qui va appeler son chien dun nom de compositeur allemand pour faire plaisir à sa petite dernière), on a affaire à un film conformiste. En revanche, si le journal pète un carreau (en Amérique les voitures font douze mètres, les steaks font trois kilos, et les feuilles de journaux sont en plomb), provoquant lire du vieux retraité célibataire raciste sans enfants qui habite derrière le dit carreau, on comprend de suite que ce dernier est le principal antagoniste du film (et quil est probablement raciste), et quil sagit dune uvre à thèse, truc chiant genre Wes Anderson.

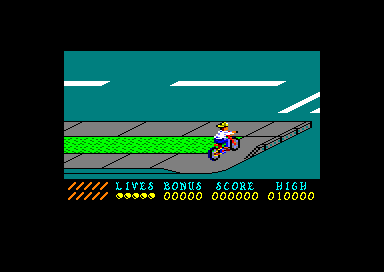

Or, Paperboy, le jeu, reprend ses bases presque millénaires dans un concept aussi stupide quaccrocheur. On dirige un gamin sur son vélo (appelons-le Jimmy) qui pédale le long dune rue en ligne droite en lancant les journaux dans les boites aux lettres des abonnés, le tout en 3D isométrique. Concept simple, disais-je, dont la version arcade a eu tellement de succès que le jeu sest vu décliner sur nombre de consoles et dordinateurs, dont lAmstrad si cher aux foyers mitterrandiens.

Jimmy est donc le héros. On peut bien sûr limaginer avec de vilaines taches de rousseur, une casquette de base-ball à lenvers, un jean moule-burnes à ourlets, et des converse. Ou pas, mais ça aide pour le ressort comique de ce test. On peut aussi supposer quil a une voix suraigüe et insupportable, comme tous les morveux entre 10 et 14 ans dans les films mal doublés. Mais surtout Jimmy a un vélo, instrument de travail qui lui est indispensable, sans lequel il serait aussi utile quun père noêl sans son carnet à souches. Notons dailleurs quil ne sagit pas du vélo du tout-venant, mais du modèle de compet quon aurait jamais trouvé dans un Decathlon à lépoque, le genre avec un petit panier sur le devant, un drapeau à larrière et les choses qui pendouillent sur les poignées du guidon ; cest bien connu, les américains ne manquent jamais une occasion de nous signifier notre incompétence crasse à nous autres français, que ce soit à propos des allemands, du canal de Suez ou des vélos taille 12 ans.

Jimmy pointe au charbon tous les matins de la semaine, dimanche inclus (ces protestants ne respectent rien), pédalant avec entrain sur sa fière monture pour que le bon peuple puissse lire USA Today sans avoir à enlever ses pantoufles. Le but du jeu est de parvenir à la fin de la semaine en distribuant les journaux aux abonnés, sans mourir sous les roues dun SUV Chevrolet ni se faire virer pour cause dinefficacité notoire. Ainsi, si Jimmy sobstine à balancer le canard de monsieur Fitz dans ses bégonias de concours, ce dernier, en bon retraité des U.S. Marines et amateur de services en porcelaine du troisième Reich quil est, sempressera de téléphoner à la direction du journal pour le faire virer séance tenante. Cest aussi ça, la beauté américaine.

On contrôle le vélo de Jimmy avec les quatres touches basiques, plus une autre pour lancer les feuilles de chou. Dans dautres versions de Paperboy, on avait un nombre limité de journaux, ce qui est le cas ici aussi, sauf quon peut en ramasser dautres un peu partout dans la rue, ce nest donc pas à proprement parler un problème. Bref, lancer les journaux ne représente pas un challenge insurmontable, sauf si pour vous les expressions « 3D isométrique » et « contrôle fin et précis » ne se retrouvent jamais dans la même phrase. Amis qui mouillez la goulotte dès quun inconnu se met à vous encanailler à propos de H.A.T.E. ou de Viewpoint au hasard dune bousculade près du bol de sangria dans une soirée mondaine, passez votre chemin.

Pour les autres, la difficulté viendra surtout des obstacles que le jeu ne manquera pas de mettre en travers de votre roue avant. On retrouve dans cette édition Amstrad les grands classiques de la série, tels que la tondeuse à gazon maniaque, les voitures télécommandées, les gosses au volant de leurs caisses à savon qui vous attendent en embuscade derrière une clôture pour se jeter dans vos roues, avant de vous traîner dans un terrain vague pour vous bastonner à coups de tuyaux rouillés ; et enfin, mes préférés : les pneus. Les pneus qui roulent peinards lair de rien le long du trottoir, comme devrait le faire tout bon pneu qui se respecte, en tout cas dans nos démocraties occidentales ; jai lu quelque part dans Courrier International que les pneus cubains, eux, se situaient généralement autour dune jante et sous une voiture, mais on ne saurait prêter foi à ces on-dit. Bref dans Paperboy les pneus sont livrés à eux-mêmes, mais non contents de rouler comme des damnés, ils prennent des tournants à 90° juste quand vous arrivez. Oui. On peut raconter ce quon veut à propos des abeilles et des fourmis, mais je peux vous dire que quand lHomme se sera justement vitrifié la gueule dans une ultime guerre stérile, ce seront les pneus qui prendront le pouvoir. Et ce ne seront certainement pas des Michelin.

Voila. Si jamais vous ne survivez pas à ces suppôts du Malin ou si vous plantez vos livraisons, ce qui est plus que probable lors de vos premières parties, le Game Over sabattera inéluctablement sur vous, tel le couperet de la justice populaire sur une nuque autrichienne par un matin de 1793. Nous naurons malheureusement pas le droit dans cette version à lécran mythique de Jimmy affalé le cul dans le caniveau, un carton sur la tronche (à moins que ce ne soit une boite aux lettres ?), image qui donne non seulement une représentation parfaite de la défaite, mais également une bonne idée de létat desprit dun homme qui se réveille à poil sur un terre-plein entre une ligne de rer et un échangeur dans une banlieue incertaine, suite à une soirée un peu trop arrosée.

Techniquement, la machine préférée de Laurent Fafa sen tire plutôt bien. Cest coloré, cest frais, cest green, les gros pixels si caractéristiques de lAmstrad nous rappellent les Lego de notre enfance. On ne peut pas en dire autant de la bande-son. Il ny en a pas. Rien. Cousteau. Au moins on évitera la classique musique avec une unique boucle de quinze secondes qui rappelle cette accordéonniste édenté et roumain qui vous collait aux basques tous les matins dans le métro, jusquà cette nuit tragique où il mourut sous un pont anonyme, battu à mort avec un serre-joint par un collègue suite à une dispure autour dune demi-boite thon éventée. Goran, nous ne toublierons jamais.

Finalement, cette adaptation de Paperboy souffre un peu de la comparaison avec les autres plus connues, telle la furieuse version Gameboy Mais ce jeu reste un mythe indéboulonnable quel que soit le support, il est à ranger au même niveau que Tetris ou Space Invaders sur létagère poussiéreuse du patrimoine mondial de lUnesco. Malheureusement il a eu moins dinfluence que ceux-là, et aujourdhui finalement peu dentre nous y ont joué plus quune heure ou deux par curiosité Paperboy est un peu comme la chaudasse du lycée quon se remémorre avec une pointe de nostalgie, on ny a jamais mis plus dune main mais on est fier de dire quon en était.

Bref. Si jai écrit cette intro dun coefficient vaseux de 8.5 sur léchelle de Dechavanne, cest pour souligner que le mythe américain vit en chacun de nous, et quon a tous rêvé den être, inutile de se cacher, oui même toi là-bas avec les cheveux sales qui achète du Breizh Cola. Or, le livreur de journaux à vélo, ou paperboy dans la langue de dErnest Hemingway et de Paris Hilton, tient une place non négligeable dans cette Amérique fantasmée que nous nous sommes tous construits à base de séries télé et de films à gros budgets. En effet, quelle comédie familiale ricaine ne compte pas parmi ces premières scènes un de ses morveux insupportables faisant sa tournée sur son vélo dans une banlieue trop tranquille par un samedi matin ensoleillé ? Cela permet dailleurs de situer tout de suite le film : si le journal tombe sous larrosage automatique et que cest le père qui est obligé daller le chercher et par là même de se ridiculiser (ce qui permet du même coup de situer psychologiquement le personnage classique du père à la ramasse mais néanmoins sympathique, du genre de celui qui va appeler son chien dun nom de compositeur allemand pour faire plaisir à sa petite dernière), on a affaire à un film conformiste. En revanche, si le journal pète un carreau (en Amérique les voitures font douze mètres, les steaks font trois kilos, et les feuilles de journaux sont en plomb), provoquant lire du vieux retraité célibataire raciste sans enfants qui habite derrière le dit carreau, on comprend de suite que ce dernier est le principal antagoniste du film (et quil est probablement raciste), et quil sagit dune uvre à thèse, truc chiant genre Wes Anderson.

Or, Paperboy, le jeu, reprend ses bases presque millénaires dans un concept aussi stupide quaccrocheur. On dirige un gamin sur son vélo (appelons-le Jimmy) qui pédale le long dune rue en ligne droite en lancant les journaux dans les boites aux lettres des abonnés, le tout en 3D isométrique. Concept simple, disais-je, dont la version arcade a eu tellement de succès que le jeu sest vu décliner sur nombre de consoles et dordinateurs, dont lAmstrad si cher aux foyers mitterrandiens.

Jimmy est donc le héros. On peut bien sûr limaginer avec de vilaines taches de rousseur, une casquette de base-ball à lenvers, un jean moule-burnes à ourlets, et des converse. Ou pas, mais ça aide pour le ressort comique de ce test. On peut aussi supposer quil a une voix suraigüe et insupportable, comme tous les morveux entre 10 et 14 ans dans les films mal doublés. Mais surtout Jimmy a un vélo, instrument de travail qui lui est indispensable, sans lequel il serait aussi utile quun père noêl sans son carnet à souches. Notons dailleurs quil ne sagit pas du vélo du tout-venant, mais du modèle de compet quon aurait jamais trouvé dans un Decathlon à lépoque, le genre avec un petit panier sur le devant, un drapeau à larrière et les choses qui pendouillent sur les poignées du guidon ; cest bien connu, les américains ne manquent jamais une occasion de nous signifier notre incompétence crasse à nous autres français, que ce soit à propos des allemands, du canal de Suez ou des vélos taille 12 ans.

Jimmy pointe au charbon tous les matins de la semaine, dimanche inclus (ces protestants ne respectent rien), pédalant avec entrain sur sa fière monture pour que le bon peuple puissse lire USA Today sans avoir à enlever ses pantoufles. Le but du jeu est de parvenir à la fin de la semaine en distribuant les journaux aux abonnés, sans mourir sous les roues dun SUV Chevrolet ni se faire virer pour cause dinefficacité notoire. Ainsi, si Jimmy sobstine à balancer le canard de monsieur Fitz dans ses bégonias de concours, ce dernier, en bon retraité des U.S. Marines et amateur de services en porcelaine du troisième Reich quil est, sempressera de téléphoner à la direction du journal pour le faire virer séance tenante. Cest aussi ça, la beauté américaine.

On contrôle le vélo de Jimmy avec les quatres touches basiques, plus une autre pour lancer les feuilles de chou. Dans dautres versions de Paperboy, on avait un nombre limité de journaux, ce qui est le cas ici aussi, sauf quon peut en ramasser dautres un peu partout dans la rue, ce nest donc pas à proprement parler un problème. Bref, lancer les journaux ne représente pas un challenge insurmontable, sauf si pour vous les expressions « 3D isométrique » et « contrôle fin et précis » ne se retrouvent jamais dans la même phrase. Amis qui mouillez la goulotte dès quun inconnu se met à vous encanailler à propos de H.A.T.E. ou de Viewpoint au hasard dune bousculade près du bol de sangria dans une soirée mondaine, passez votre chemin.

Pour les autres, la difficulté viendra surtout des obstacles que le jeu ne manquera pas de mettre en travers de votre roue avant. On retrouve dans cette édition Amstrad les grands classiques de la série, tels que la tondeuse à gazon maniaque, les voitures télécommandées, les gosses au volant de leurs caisses à savon qui vous attendent en embuscade derrière une clôture pour se jeter dans vos roues, avant de vous traîner dans un terrain vague pour vous bastonner à coups de tuyaux rouillés ; et enfin, mes préférés : les pneus. Les pneus qui roulent peinards lair de rien le long du trottoir, comme devrait le faire tout bon pneu qui se respecte, en tout cas dans nos démocraties occidentales ; jai lu quelque part dans Courrier International que les pneus cubains, eux, se situaient généralement autour dune jante et sous une voiture, mais on ne saurait prêter foi à ces on-dit. Bref dans Paperboy les pneus sont livrés à eux-mêmes, mais non contents de rouler comme des damnés, ils prennent des tournants à 90° juste quand vous arrivez. Oui. On peut raconter ce quon veut à propos des abeilles et des fourmis, mais je peux vous dire que quand lHomme se sera justement vitrifié la gueule dans une ultime guerre stérile, ce seront les pneus qui prendront le pouvoir. Et ce ne seront certainement pas des Michelin.

Voila. Si jamais vous ne survivez pas à ces suppôts du Malin ou si vous plantez vos livraisons, ce qui est plus que probable lors de vos premières parties, le Game Over sabattera inéluctablement sur vous, tel le couperet de la justice populaire sur une nuque autrichienne par un matin de 1793. Nous naurons malheureusement pas le droit dans cette version à lécran mythique de Jimmy affalé le cul dans le caniveau, un carton sur la tronche (à moins que ce ne soit une boite aux lettres ?), image qui donne non seulement une représentation parfaite de la défaite, mais également une bonne idée de létat desprit dun homme qui se réveille à poil sur un terre-plein entre une ligne de rer et un échangeur dans une banlieue incertaine, suite à une soirée un peu trop arrosée.

Techniquement, la machine préférée de Laurent Fafa sen tire plutôt bien. Cest coloré, cest frais, cest green, les gros pixels si caractéristiques de lAmstrad nous rappellent les Lego de notre enfance. On ne peut pas en dire autant de la bande-son. Il ny en a pas. Rien. Cousteau. Au moins on évitera la classique musique avec une unique boucle de quinze secondes qui rappelle cette accordéonniste édenté et roumain qui vous collait aux basques tous les matins dans le métro, jusquà cette nuit tragique où il mourut sous un pont anonyme, battu à mort avec un serre-joint par un collègue suite à une dispure autour dune demi-boite thon éventée. Goran, nous ne toublierons jamais.

Finalement, cette adaptation de Paperboy souffre un peu de la comparaison avec les autres plus connues, telle la furieuse version Gameboy Mais ce jeu reste un mythe indéboulonnable quel que soit le support, il est à ranger au même niveau que Tetris ou Space Invaders sur létagère poussiéreuse du patrimoine mondial de lUnesco. Malheureusement il a eu moins dinfluence que ceux-là, et aujourdhui finalement peu dentre nous y ont joué plus quune heure ou deux par curiosité Paperboy est un peu comme la chaudasse du lycée quon se remémorre avec une pointe de nostalgie, on ny a jamais mis plus dune main mais on est fier de dire quon en était.

Le point de vue de César Ramos :

Comme d'habitude avec l'Amstrad, introuvable une fois sorti de la copie.

Comme d'habitude avec l'Amstrad, introuvable une fois sorti de la copie.